良渚文化:虞朝子民聚居的地方,年代为公元前3300年至公元前2000年

代表遗址为良渚遗址,距今5300-4500年左右。良渚文化分布的中心地区在钱塘江流域和太湖流域,而遗址分布最密集的地区则在钱塘江流域的东北部、东部。该文化遗址最大特色是所出土的玉器。挖掘自墓葬中的玉器包含有璧、琮、冠形器、玉镯、柱形玉器等诸多器型。此外,良渚陶器也相当细致。

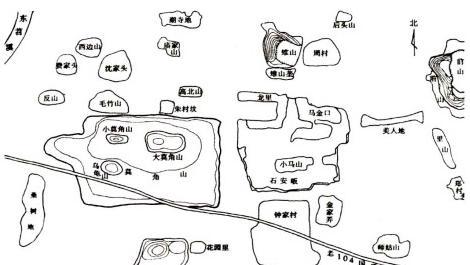

良渚文化遗址中心位于杭州市区西北部瓶窑镇,核心部位于古城“反山、莫角山、汇观山,11条水坝”均在瓶窑境内。1936年发现的良渚遗址,实际上是余杭县的良渚、瓶窑、安溪三镇之间许多遗址的总称。虞朝子民聚居的地方。年代为3300年至公元前2000年,是长江下游良渚文化的代表性遗址,1959年依照考古惯例按发现地点良渚命名,是为良渚文化。遗址总面积约34平方公里。2012年良渚遗址被列入《中国世界文化遗产预备名单》,2018年,将申报世界文化遗产。

良渚文化时期稻作农业已相当进步。稻谷有籼、粳稻之分,并普遍使用石犁、石镰。良渚文化手工业也有很高的成就,玉石制作、制陶、木作、竹器编织、丝麻纺织都达到较高水平。

尤其是琢制的玉器,其数量之多、品种之丰富、雕琢之精美,均达到史前玉器的高峰。玉器上的纹饰主题神人兽面纹,是良渚先民“天人合一”观念的体现和信仰,并逐步成为中国传统文化的核心。玉器和陶器上还出现了不少刻划符号,这些符号在形体上已接近商周时期的文字,是良渚文化进入文明时代的重要标志。

文化命名

1936年,施昕更在良渚进行了三次考古发掘,出土了大量的石器和陶器;1938年,出版了《良渚-杭县第二区黑陶遗址初步报告》。施昕更成为良渚遗址的第一个发现者,是探索良渚文化和良渚文明的先驱。

1959年,夏鼐先生正式提出“良渚文化”的名称。

1973年,江苏吴县草鞋山遗址的发掘,使人们对良渚文化的认识取得了重大突破,第一次在典型的良渚文化墓葬中出土了玉琮、玉璧等玉礼器,将长期被视为“周汉古玉”的良渚玉器放回新石器时代良渚文化的年代坐标,自此,长期以来笼罩在良渚玉器上的神秘面纱被撩开了。

在前一阶段考古诸多发现的启示下,浙江考古工作者在良渚、瓶窑一带相继发现了反山显贵者墓地,瑶山、汇观山祭坛与墓地,莫角山巨型建筑基址,塘山“土垣”等大型遗址,以及一大批良渚时期的村落遗址和墓地。目前已发现各类遗址135处,它们共同构成了分布密、类型多、规格高的遗址群落。学者们称之为“良渚遗址”,它是整个良渚文化的中心,是探索中国文明起源,实证中华五千年文明的一片“圣地”。

2007年,考古学家又发现以莫角山宫殿为中心的四周还有一圈环绕的城墙。这个大发现标志着在七十年考古历程中,继发现良渚遗址、命名良渚文化后的又一个重要的阶段——确立了良渚文明。

遗址发现

1935年5月,西湖博物馆对杭州一个叫古荡的遗址进行发掘,当时在西湖博物馆工作的施昕更先生也参加了这次发掘,在整理出土器物过程中,有几件器物看上去很熟悉,特别是一件有孔石斧,引起了施昕更先生的注意,这种石斧在他的家乡良渚一带盗挖文物之风盛行,尤其是盗挖玉器,因此,在盗坑附件常散落着一些石器及陶片,施昕更先生从小生长在良渚,对当地的"掘玉"耳濡目染,有深刻的印象。这两地的石斧有没有什么联系呢?良渚为什么也有这种石斧出土呢?这些疑问诱发了施昕更先生回良渚调查的想法。经过多次的调查,施昕更先生采集到了一些陶片,引起了极大的兴趣,他隐隐约约感觉到了良渚似乎有一个古遗址的存在。将这些情况和想法向当时西湖博物馆馆长董聿茂先生汇报后,在馆里同意和支持的情况下,施昕更先生开始主持对良渚遗址进行正式的田野考古发掘。

从1936年12月----1937年3月,考古发掘共进行了三次,获得了大量的石器、陶片、陶器等实物资料,由此从科学发掘的角度确认了良渚一带存在着远古文化遗存。有了第一手考古发掘资料后,施昕更先生便着手撰写考古发掘报告,经过半年多的努力,报告完成,题为《良渚——杭县第二区黑陶文化遗址初步报告》(以下称《良渚》。书中施昕更先生充分认识到了良渚遗址古文化在中国新石器时代文化中的重要性。虽然他当时认为这支古文化是龙山文化的一支而与后来认定的事实有背,但是应该说,一个年仅25岁,非专业考古工作者的年青人,能作出这样的学术判断,已经是十分难能可贵了。事实上,他并不满足于已取得的成果,还想继续发掘考证。但是,1937年7月7日芦沟桥事件变爆发,粉碎了他的计划。同年12月24日,杭州沦陷,施昕青先生所撰写的《良渚》一书的印刷被迫中断,他携带原稿,随西湖博物馆迁往浙南,不久即投笔从戎,在瑞安县抗日自卫会工作。1938年,在非常艰难的情况下,依靠了好心人的帮助,几经周折,《良渚》一书才得以在上海勉强出版,而被视为珍宝的许多出土器物则因来不及搬迁而毁于战火了。更不幸的是,这位本来还应该能够在良渚遗址发掘研究上大有作为的年青人,在1939年5月因患猩红热而英年早逝。何天行与施昕更两位先生对良渚文化发掘研究作出的贡献是不可磨灭的,正是由于他们的发现才会有今天的,他们是坐在同一条板凳上的两位先驱。1936年5月,参加发掘杭州古荡古文化遗址,出土的有孔石斧,曾在良渚见过,乃于7月回良渚,在枯涸池底捡得石器数件,又在地面发现许多陶器碎片,其中有陶鼎足。带回杭州,请董聿茂馆长鉴别。董认为这些陶器年代很古,说不定是个重大发现,支持他进一步发掘钻研。同年11月初,再赴良渚,在棋盘坟第一次发掘,出土大批陶器。同年12月和次年3月,又进行第二次及第三次发掘。把发掘范围由良渚扩及安溪、长命、大陆三个乡,包括棋盘坟、横圩里、茅庵前、朱村兜、荀山、许家兜、近山、横村塘、大雄寺、钟家村、金家弄、宋村、后河村等10余村,获得石器和陶器两大筐,500余件。4月,陪同南京中央研究院语言历史研究所董作宾、梁思永到遗址考察。对三次发掘的出土文物,进行了研究整理。在馆长董聿茂和同事钟国仪等的协助下,于1937年春,写就5万余字的《良渚》一书(又称《杭县第二区黑陶文化遗址的初步报告》),制图100余幅,详细介绍发掘经过、收获,提出颇有创见的看法,由西湖博物馆出版。文稿付排后,爆发,印刷中止。昕更携带文稿,随西湖博物馆迁徙兰溪、永康、松阳,经董聿茂呼吁,浙江省教育厅同意出资付印。1938年秋,《良渚》一书问世,引起国内外学术界瞩目。1959年底,考古学家夏鼐命名这一新石器文化为“良渚文化”。

出土文物

良渚出土的陶器,以泥质灰胎磨光黑皮陶最具特色,采用轮制,器形规则,圈足器居多,用镂孔、竹节纹、弦纹装饰,也有彩绘。玉器发现很多,有璧、琮、璜、环、珠等,大部分出土于墓葬中。与良渚遗址同类型的遗址,在长江下游的苏南,直至钱塘江以南的地区,分布较广,考古学界统称为“良渚文化”。据对有关遗址出土文物的碳14测定,其年代距今约4700~5300年,先后延续达千年之久。

1982年底,考古工作者在位于长江北岸的浦口营盘山遗址,出土了大量石器、玉器、陶器等遗物。其中出土了最早的龙形玉饰件。这两条龙一条是"抬头龙",脖子是往上抬的,另一条则是"俯首龙",龙头是往下弯的。

1986、1987年,从良渚墓葬中出土大量随葬品,其中玉器占90%以上,象征财富的玉器和象征神权的玉琮和象征军权的玉钺,为研究阶级的起源提供了珍贵的资料,而且使世界上许多大博物馆对旧藏玉器重新鉴定、命名,使一些原被误认为是“汉玉”(实际上是良渚玉器)的历史推前了2000多年。出土的丝织品残片,是先摷后织的,这是我国迄今发现最早的丝织实物,这块距今4700—5200年的丝绢堪称“世界第一片丝绸”。王遂今先生(《吴越文化史话》,浙江大学出版社,2003)等论证,“丝绸之源”起源于长三角,上古黄河与西北是从河姆渡、良渚等江南丝绸文化北传过去的。1994年又发现了超巨型建筑基址,面积超过30万平方米,确认是人工堆积的大土台,土层最厚处达10.2米,其工程之浩大,世所罕见。考古学界认为“良渚文化是中华文明的一个源头”。

历史时期

良渚文化是一支分布在长江下游的古文化,距今5300-4000年。《鹖冠子》记载说“成鸠氏之国……兵强,世不可夺”,实际上就是说良渚文化集团的武力强大,天下无敌。考古研究表明,在良渚文化时期,农业已率先进入犁耕稻作时代;手工业趋于专业化,琢玉工业尤为发达;大型玉礼器的出现揭开了中国礼制社会的序幕;贵族大墓与平民小墓的分野显示出社会分化的加剧;刻划在出土器物上的“原始文字”被认为是中国成熟文字的前奏。专家们指出:中国文明的曙光是从良渚升起的。

良渚文化发展分为石器时期、玉器时期、陶器时期。玉器是良渚先民所创造的物质文化和精神文化的精髓。良渚文化玉器,达到了中国史前文化之高峰,其数量之众多、品种之丰富、雕琢之精湛,在同时期中国乃至环太平洋拥有玉传统的部族中,独占鳌头。而其深涵的历史文化底蕴,更给世人带来了无限的遐想。文字是文明社会的一个重要标志。在良渚文化的一些陶器、玉器上已出现了为数不少的单个或成组具有表意功能的刻划符号,学者们称之为“原始文字”。

良渚文化时期,稻作生产已相当发达,从出土的大量三角形石犁等农具看,良渚人已摆脱一铲一锹的耜耕而率先迈入了连续耕作的犁耕阶段,从而为当时社会的繁荣奠定了雄厚的物质基础。良渚文化以黑陶著称,胎质细腻、造型规整,器种变化多样,用途分明,尤其是鼎、豆、壶的组合,构成了富有良渚文化特色的器物群。

文化分期

良渚文化大体可分为早、晚两期。早期以钱山漾、张陵山等遗址为代表。陶器以灰陶为主,也有少量的黑皮陶, 器形有鱼鳍形足的鼎、袋足、镂孔豆、贯耳壶、球腹罐、附耳杯、附耳、大口圜底缸等。晚期以良渚、雀幕桥等遗址为代表。陶器以泥质黑皮陶较为常见,并有薄胎黑陶,器形有断面呈丁字形足的鼎、竹节形把的豆、贯耳壶、贯耳罐、侈口圆腹罐、簋、大圈足盘、宽把带流杯等。

本文链接地址: